"¿Qué habría sido de nosotros...", con esta interrogante se inicia un poema del sevillano Julio Vélez, corto y tanto o más denso que el osmio, que continúa diciendo y aclarando: “… sin los sueños/ sin los fuegos pronunciados,/ transmitidos,/ alargados/ de lengua en lengua?”. Se publicó en el poemario Los fuegos pronunciados, de 1985 y quien esto escribe lo lee ahora, como un lejanísimo eco de un perro que, al sol caído. Pero sé, porque así creí aprenderlo en Juan Ramón Jiménez, que el perro del aullido en la memoria ladra siempre muy vivo al sol que huye, y que, en este caso, además, lo escucho como eco profundo mientras contemplo una foto que hace muy poco me envió un viejo camarada, Antonio Merino, escritor, ensayista, consultor internacional y considerado como uno de los mayores expertos mundiales en logística de conflictos. En la imagen me veo sentado abajo y a la derecha, y, también sentado y en el centro, a Julio, que por aquel entonces era el máximo responsable de Cultura en el Partido del Trabajo de España (PTE), del que yo era militante de base en la misma célula.

"¿Qué habría sido de nosotros...", con esta interrogante se inicia un poema del sevillano Julio Vélez, corto y tanto o más denso que el osmio, que continúa diciendo y aclarando: “… sin los sueños/ sin los fuegos pronunciados,/ transmitidos,/ alargados/ de lengua en lengua?”. Se publicó en el poemario Los fuegos pronunciados, de 1985 y quien esto escribe lo lee ahora, como un lejanísimo eco de un perro que, al sol caído. Pero sé, porque así creí aprenderlo en Juan Ramón Jiménez, que el perro del aullido en la memoria ladra siempre muy vivo al sol que huye, y que, en este caso, además, lo escucho como eco profundo mientras contemplo una foto que hace muy poco me envió un viejo camarada, Antonio Merino, escritor, ensayista, consultor internacional y considerado como uno de los mayores expertos mundiales en logística de conflictos. En la imagen me veo sentado abajo y a la derecha, y, también sentado y en el centro, a Julio, que por aquel entonces era el máximo responsable de Cultura en el Partido del Trabajo de España (PTE), del que yo era militante de base en la misma célula.

Era la noche del 7 de marzo de 1978, y formábamos parte de un grupo de cerca de un medio centenar de personas que ocupaba pacíficamente el Ateneo de Madrid para protestar por la reciente condena a dos años de cárcel de los actores del grupo de teatro Els Joglars Gabriel Renom, Arnau Vilardebó, Andreu Solsona y Míriam de Maeztu. Para situar el contexto, el año anterior se había decretado una Ley, la 46/1977 de 15 de octubre, por la que quedaban amnistiados los crímenes y torturas franquistas, y en aquellos mismos días de 1978 Manuel Fraga y Santiago Carrillo comían juntos, “inflamando en su interior/ un fuego germinador”, que finalmente daría lugar a la donjuanesca escena del sofá con la que se ha venido contando la Transición.

Era la noche del 7 de marzo de 1978, y formábamos parte de un grupo de cerca de un medio centenar de personas que ocupaba pacíficamente el Ateneo de Madrid para protestar por la reciente condena a dos años de cárcel de los actores del grupo de teatro Els Joglars Gabriel Renom, Arnau Vilardebó, Andreu Solsona y Míriam de Maeztu. Para situar el contexto, el año anterior se había decretado una Ley, la 46/1977 de 15 de octubre, por la que quedaban amnistiados los crímenes y torturas franquistas, y en aquellos mismos días de 1978 Manuel Fraga y Santiago Carrillo comían juntos, “inflamando en su interior/ un fuego germinador”, que finalmente daría lugar a la donjuanesca escena del sofá con la que se ha venido contando la Transición.

La sentencia que nos había reunido, la había dictado un tribunal militar en consejo de guerra a raíz del estreno de la obra teatral La Torna, que recreaba los últimos días de la vida de Heinz Chez, que en realidad era George Michael Welzel, uno de los dos últimos, junto a Salvador Puig Antich, ejecutados a garrote vil en España, en 1974.

En la madrugada, la policía hizo acto de presencia y nos desalojó por las bravas, más, héteme aquí que, por razones que he olvidado, Pilar Bayona, la de la pareja cinematográfica y televisiva Pili y Mili, y yo mismo, fuimos detenidos y conducidos a una comisaría entonces aledaña al Congreso de los Diputados. Cuando nos pusieron en libertad, a las claritas del día, una minitud de compañeros antifranquistas nos esperaba y prorrumpió en aplausos. Minuto de gloria.

En estos días me encuentro con la obra de Julio, que, además de devorar ávidamente, someto al mejor juicio y entendimiento a Alicia Mariño, también poeta, cinéfila, Profesora Titular de Filología Francesa en la UNED, estudiosa y rapsoda de finísimo olfato lírico y en todo ajena a la peripecia de aquellos días de la llamada Transición, quien le califica de: “… persona valiosísima en los ámbitos intelectual, académico y poético, comprometido social y políticamente, pero por encima de todo un ser humano excepcional, cuya obra poética más comprometida es Laooconte, de 1978, con un brillante toque narrativo y épico, unidos a un lirismo entroncado con el flamenco, del que era un gran experto. Tras otros poemarios de gran valor, la muerte le sorprendió con solo cuarenta y seis años y dos libros para la imprenta, Por vuelo de herida y Dialéctica de la ruina, en los que el poeta evoluciona adentrándose en su yo, en su propia conciencia, con un lirismo propio no exento de cierto escepticismo e incluso de algún toque de humor amargo. Algunos críticos creen ver en esa evolución alguna reminiscencia de su admirado César Vallejo, el poeta peruano sobre el que versó su tesis doctoral, y un cierto lirismo escéptico rastreable en la Caja de Plata que Luis Alberto de Cuenca publicó en 1985. Julio Vélez no tuvo tiempo de construir su renovación poética, pero anticipó el camino de los que fueron llegando después”.

Y me detengo en la otra foto que conservo junto a Julio Vélez. Es de un año después, concretamente del 29 de mayo 1979. Un grupo de amigos nos reunimos en una de las fachadas de la RAE para interpretar a viva voz el Discurso de Ingreso en la Academia de la Lengua de Antonio Machado; un discurso que el poeta sevillano nunca llegó a leer y solo pudo publicarse en 1951, dentro de la Revista Hispánica Moderna de Nueva York, y gracias a las gestiones de la escritora, poeta y crítica literaria Aurora de Albornoz.

Y me detengo en la otra foto que conservo junto a Julio Vélez. Es de un año después, concretamente del 29 de mayo 1979. Un grupo de amigos nos reunimos en una de las fachadas de la RAE para interpretar a viva voz el Discurso de Ingreso en la Academia de la Lengua de Antonio Machado; un discurso que el poeta sevillano nunca llegó a leer y solo pudo publicarse en 1951, dentro de la Revista Hispánica Moderna de Nueva York, y gracias a las gestiones de la escritora, poeta y crítica literaria Aurora de Albornoz.

En la imagen aparecemos, de izquierda a derecha, el escultor, pintor e ilustrador Julio Álvarez, los autores teatrales Pilar Enciso y Lauro Olmo, la escritora Alicia Cid, el escritor y político Celso Emilio Ferreiro leyendo ante el micrófono y tapando al crítico, historiador de la literatura española y gran especialista en Machado, Julio Rodríguez Puértolas, la profesora de filología Ana Vián, el entonces Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Enrique del Moral, quien esto escribe y Julio Vélez.

Esto pasaba tres días después de que el Grapo hubiera puesto una bomba en la cafetería California 47, con el resultado de 9 muertos y 61 heridos.

Aunque nuestro acto estaba autorizado y nos acompañaba la autoridad competente del Ayuntamiento, la policía se acercó a la tribuna unos minutos antes del inicio del acto y nos dijo que por Madrid pululaban varios grupos bien armados de Guerrilleros de Cristo Rey, por lo que no garantizaban nuestra seguridad y nos dejaban allí a nuestra suerte. Aún así, leímos entero y por turnos el discurso.

Repetidamente nos han contado que aquel fue un tiempo de armonía, ajeno a la violencia, sin sometimiento ni miedo; un tiempo de grandeza moral y de reconciliación. Hay otras visiones. El periodista Mariano Sánchez Soler, en su libro La Transición Sangrienta, de 2010, contabiliza 591 muertes por violencia política entre 1978 y el primer año de Gobierno de Felipe González, mientras que Sophy Baby, profesora de la Universidad de Borgoña, Francia, eleva la cifra a 714 en su obra El Mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982). De torturas y malos tratos, también podríamos contar largo, tendido y tumefactísimo.

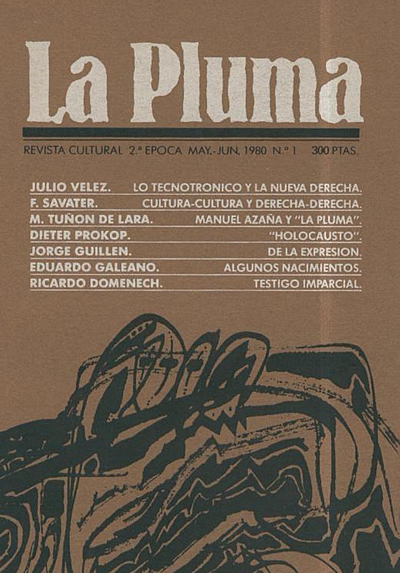

No sé, lo cierto es que la memoria, decía Gabriel García Marquez: "... elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado”. Y en ese pasado también está la segunda época de la revista La Pluma, continuación de aquella que en 1920 pusieron en marcha Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif, cuyo número 1, de mayo-junio de 1980, releo y me huelgo de ver el nombre de Julio como impulsor-director-coordinador cerca del mío entre una lista de “Asesores y colaboradores”.

No sé, lo cierto es que la memoria, decía Gabriel García Marquez: "... elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado”. Y en ese pasado también está la segunda época de la revista La Pluma, continuación de aquella que en 1920 pusieron en marcha Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif, cuyo número 1, de mayo-junio de 1980, releo y me huelgo de ver el nombre de Julio como impulsor-director-coordinador cerca del mío entre una lista de “Asesores y colaboradores”.

Y salto a otra lectura en la que encuentro el recuerdo del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano que conoció a nuestro protagonista en un congreso de escritores celebrado en Canarias. Dice que estaba punto de irse porque consideraba que a aquello “… le faltaba magia y le sobraban palabras”, pero entonces: “… apareció Julito y recitó un poema de dos versos: “Solo odio a la muerte/ cuando la pienso en vosotros”.