Desde 1988, el Parlamento Europeo concede el premio Andrei Sájarov a las personas u organizaciones que se han distinguido en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Mandela, Malala, Madres de Plaza de Mayo, la asociación ¡Basta Ya!, la oposición democrática en Bielorrusia, Reporteros sin Fronteras o Damas de Blanco figuran en la larga nómina de galardonados.

No me afanaré en hablar del premio ni de los premiados, sino del propio Andrei Sajárov (Moscú 21 de mayo de 1921- Ibídem, 14 de diciembre de 1989), uno de esos aviesos disidentes de la URSS (acuérdese de Solzhenitsyn, de Andréi Siniavsky, de Andréi Amalrik o de los hermanos Zhores y Roy Medvedev, entre otros/as) que mostraron al mundo las verdades incómodas de su país.

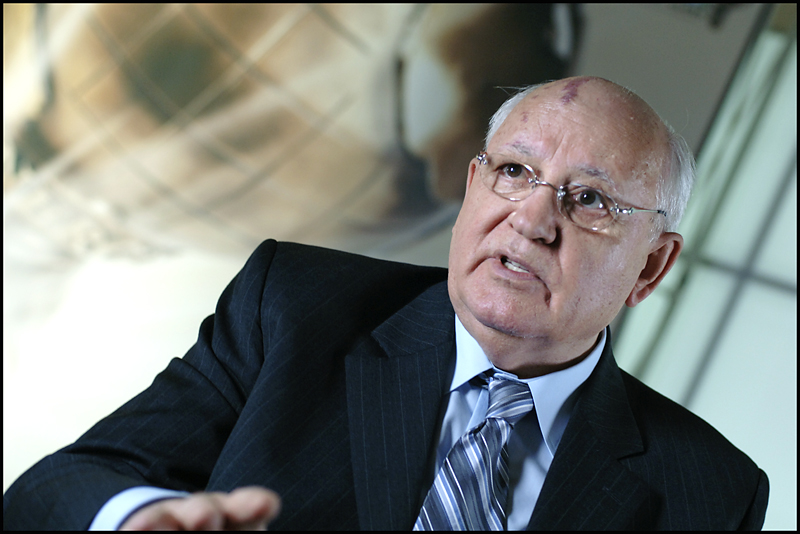

24 horas antes de fallecer, Sájarov todavía pataleaba en el Parlamento -donde era diputado del pueblo- por la instauración del pluripartidismo; le exasperaba la lentitud con la que Mijail Gorbachov -a quien apreciaba-  conducía la perestroika. Fue él quien lo liberó en 1986 de un encarcelamiento domiciliario de seis años en Gorki. “ Vivo en un piso con un policía a la puerta día y noche, que no permite la entrada a nadie, salvo a mi familia y a algunas excepciones. El precio que paga un amigo por visitarnos es una citación en los cuarteles de la KGB tras cada visita. No dispongo de teléfono y recibo poca correspondencia: cartas de personas que quieren reeducarme o directamente insultarme. Lo curioso es que esa clase de misivas también provienen de Occidente, de donde llegan, además, mensajes de apoyo y aliento a los que estoy muy agradecido”.

conducía la perestroika. Fue él quien lo liberó en 1986 de un encarcelamiento domiciliario de seis años en Gorki. “ Vivo en un piso con un policía a la puerta día y noche, que no permite la entrada a nadie, salvo a mi familia y a algunas excepciones. El precio que paga un amigo por visitarnos es una citación en los cuarteles de la KGB tras cada visita. No dispongo de teléfono y recibo poca correspondencia: cartas de personas que quieren reeducarme o directamente insultarme. Lo curioso es que esa clase de misivas también provienen de Occidente, de donde llegan, además, mensajes de apoyo y aliento a los que estoy muy agradecido”.

Sájarov había ido a dar con sus huesos en Gorki por despotricar en 1979 contra la presencia militar soviética en Afganistán y por animar a la comunidad internacional a boicotear  los juegos olímpicos de Moscú. Hay que reconocer que tanto él como su esposa, la disidente Yelena Bonner, eran audaces; se exponían a la omnipoderosa y siniestra garra de la KGB.

los juegos olímpicos de Moscú. Hay que reconocer que tanto él como su esposa, la disidente Yelena Bonner, eran audaces; se exponían a la omnipoderosa y siniestra garra de la KGB.

Afortunadamente para entonces, él ya era una celebridad mundial, y en el zapato de la URSS, una piedra fastidiosamente impulverizable desde que en 1975 le hubiese sido otorgado el Premio Nobel de la Paz (no le permitieron recogerlo, lo hizo Yelena) “por su lucha en favor de los derechos humanos en la Unión Soviética, el desarme y la cooperación entre todas las naciones”. Una dilatada contienda articulada en huelgas de hambre que minaron su salud, y en la cofundación en 1970 del Comité Moscovita de Derechos Humanos que ayudaba a los hijos de los presos políticos y reclamaba la amnistía de sus padres; demandaba libertad de opinión, libre circulación e intercambio de prensa; pluripartidismo; derecho a huelga; anulación de privilegios de los miembros del partido y la prohibición de vender armas a terceros países (casi ná).

Afortunadamente para entonces, él ya era una celebridad mundial, y en el zapato de la URSS, una piedra fastidiosamente impulverizable desde que en 1975 le hubiese sido otorgado el Premio Nobel de la Paz (no le permitieron recogerlo, lo hizo Yelena) “por su lucha en favor de los derechos humanos en la Unión Soviética, el desarme y la cooperación entre todas las naciones”. Una dilatada contienda articulada en huelgas de hambre que minaron su salud, y en la cofundación en 1970 del Comité Moscovita de Derechos Humanos que ayudaba a los hijos de los presos políticos y reclamaba la amnistía de sus padres; demandaba libertad de opinión, libre circulación e intercambio de prensa; pluripartidismo; derecho a huelga; anulación de privilegios de los miembros del partido y la prohibición de vender armas a terceros países (casi ná).

Antes de organizar todo ese peligroso ruido, Sájarov ya se había distinguido en 1968 por una disonancia mayor, casi una detonación: sus protestas contra los tanques soviéticos en Praga y su ensayo publicado en Occidente Progreso, coexistencia pacífica y libertad, en el que además de denunciar las “desviaciones” del socialismo soviético, reflexionaba sobre la necesidad de la paz y la cooperación entre las naciones de ambos bloques para terminar con el hambre en el mundo. Entre sus preocupaciones incluía la contaminación, la deshumanización de la cultura de masas, las drogas y la futura pérdida de privacidad del ciudadano que él ya atisbaba en la cibernética. Por supuesto, la carrera armamentística, que tan bien conocía, le convertía en una voz autorizada para alertar a sus contemporáneos sobre los aterradores riesgos de una posible guerra “…la tecnología y la táctica de ataque han sobrepasado la tecnología de la defensa y en estos años una agresión preventiva ya no puede practicarse sin peligro de una destrucción total…”.

Obviamente, su ensayo y su apoyo a la primavera de Praga colmaron el vaso de la paciencia soviética, que terminó por despojarle de su cátedra de física y de todos sus honores. ¿Honores? Sí, ostentaba los más altos del país: los premios Stalin y Lenin, amén de la distinción de héroe del trabajo socialista y la pertenencia a la Academia de la Ciencia  (miembro de pleno derecho a los 32 años). Sajárov era mucho más que un científico eminente; era uno de los padres de la bomba de hidrógeno de 1951 y, por tanto, un ídolo nacional, un ciudadano de tremendo peso en la vida soviética y una de esas cabezas a las que los laureles de la gloria en lugar de cegarlas les iluminó “el camino de Damasco”.

(miembro de pleno derecho a los 32 años). Sajárov era mucho más que un científico eminente; era uno de los padres de la bomba de hidrógeno de 1951 y, por tanto, un ídolo nacional, un ciudadano de tremendo peso en la vida soviética y una de esas cabezas a las que los laureles de la gloria en lugar de cegarlas les iluminó “el camino de Damasco”.

Sucede que la muerte y el conocimiento tienen en común la irreversibilidad. Tan imposible es dejar de estar muerto como dejar de saber lo que se sabe; distinto es el modo en que a cada cual le afecta el conocimiento de las cosas y a Sájarov le afectaba. Sabía mucho (y no solo de física) …porque como padre de la bomba de hidrógeno había habitado el corazón del “gulag atómico”. La URRSS había creado en tiempo récord una urdimbre de centros que muchos historiadores -eludiendo toda metáfora- han calificado de esclavista. Decenas de miles de presos comunes y políticos integraron el llamado gulag atómico, esa ciclópea infraestructura con capacidad tecnológica y productiva, absolutamente competitiva frente a Estados Unidos, que aprovechaba el monstruoso, hipertrófico y cruel gulag industrial, denunciado en Archipélago Gulag por Solzhenitsyn (premio Nobel de Literatura), tras haberlo sufrido en sus carnes. Un plus de crueldad se añadía al gulag atómico: tras el cumplimiento de sus condenas, los presos no podían regresar a sus hogares y por razones de seguridad eran sistemáticamente deportados a zonas lejanas.

El estatus de los científicos del gulag atómico era distinto al del resto de “empleados”; aunque también trabajaban como esclavos, a los científicos les movía la vocación, el compromiso político (en algunos se disolvería con el tiempo), su alta condición de hacedores de la “Gran Ciencia” y la oportunidad de contar con las mejores y mayores condiciones de investigación posible, gracias a la infraestructura que proporcionaba el sistema gulag, al cual Sájarov no fue insensible, no al menos en sus memorias. Tampoco debió ser insensible a la catástrofe nuclear de enero de 1949 -suceso silenciado hasta 1995- del que su amigo, el biólogo e historiador Zhores Medveded, estimó que había dejado un montante de víctimas superior al de Chernobil.

Fue así que en la lejana década de los años cincuenta del siglo pasado y en la treintena de su vida, Sájarov, por escrúpulos de conciencia, escogió no continuar formando parte de investigaciones cuyo uso posterior dependía estrictamente de opacas decisiones políticas. Cruzó el umbral de la disidencia y campeó tres décadas de batallas dialécticas antes de ser confinado en Gorki y luego rehabilitado por Gorbachov. El intermedio entre ambos extremos de su biografía acaba usted de leerlo en apenas unos renglones. Sobrecoge la premura con la que es posible trazar la vida de miedo y renuncias de un disidente.

Humanista, defensor de la paz, de la libertad (no hacía diferencias entre Hitler, Stalin o Mao) y el desarme, criticó en sus memorias (1990) las pruebas nucleares que la Unión Soviética, Estados Unidos, China, India, China, Francia, Gran Bretaña o Paquistán habían realizado desde los comienzos de la era atómica y que, según su cálculos, habrían expuesto a la población mundial a niveles de radiación bajos, pero tan extendidos, que numerosos problemas de salud de las décadas subsiguientes, tal vez podrían explicarse a partir de ellos.

Humanista, defensor de la paz, de la libertad (no hacía diferencias entre Hitler, Stalin o Mao) y el desarme, criticó en sus memorias (1990) las pruebas nucleares que la Unión Soviética, Estados Unidos, China, India, China, Francia, Gran Bretaña o Paquistán habían realizado desde los comienzos de la era atómica y que, según su cálculos, habrían expuesto a la población mundial a niveles de radiación bajos, pero tan extendidos, que numerosos problemas de salud de las décadas subsiguientes, tal vez podrían explicarse a partir de ellos.

Paradójicamente, no fue enemigo visceral de las centrales nucleares. Consideraba que contribuían a la independencia energética de las naciones porque les garantizaban soberanía económica y política. Eso sí, abogaba por la progresiva instauración de soluciones energéticas alternativas. En un artículo publicado el 13 de junio de 1980, se expresó en estos términos:

Occidente no puede permitirse suprimir voluntariamente el desarrollo de la energía nuclear, que le da cierta libertad para maniobrar en el campo diplomático y económico. La preocupación por los riesgos de seguridad y de degradación del medio ambiente no deberían influir en la cuestión esencial, construir o no centrales nucleares, sino solamente en cómo construirlas. (…) Naturalmente, deberían desarrollarse otras fuentes de energía alternativas del petróleo (…) vigilar estrictamente el uso de la electricidad y la calefacción (…) fabricar coches pequeños, ofrecer buenos servicios de transporte público, aislamiento de viviendas, sistemas de calefacción integrados y, especialmente, la introducción de procesos tecnológicos en la industria tendentes a reducir el consumo de electricidad. Los electores occidentales deben exigirle esto a sus gobiernos, y no permitir que ningún demagogo explote estos problemas para sus propios fines egoístas.